参展单位:石河子大学

作者:任纪茹 王哲

摄影:任纪茹 刘丽锦

该单位已参展8期

正文1608字

预计阅读时间4分钟

在吐鲁番克尔碱镇的乡间作坊里,年过七旬的热依木·玉苏甫正佝偻着身子揉捻陶泥。掌心与泥土相触的力道,藏着他与土陶相伴半个多世纪的故事。作为维吾尔族模制法土陶烧制技艺第三代传承人,他的早年经历恰似一窑烈火淬炼的陶器,在艰苦中沉淀出坚韧的底色。

热依木·玉苏甫的土陶情缘,始于遥远的红河谷。上世纪七十年代,那里没有电灯,夜晚的作坊只能靠煤油灯照明,潮湿的泥土与呛人的柴烟是他年少时最深刻的记忆。“那时候学做陶,难呐!”老人摩挲着粗糙的手掌,眼中泛起回忆的光。

父亲是当地的木匠,不仅会打造家具,更能亲手制作拉坯机。“父亲总说,手艺是安身立命的根本,得下苦功。”在父亲的严格教导和对土陶的天然热爱中,20岁的热依木遇到了改变他一生的师傅——来自七泉湖镇的阿迪力·帕孜力。这位已届八旬的老匠人听闻红河谷有个痴迷土陶的年轻人,主动寻上门来传授技艺。

按传统学制,掌握土陶全套工序至少需要四五年,可热依木却创造了“奇迹”。“师傅说我手上有劲儿,对泥土敏感。”他每天天不亮就起床和泥,直到深夜还在练习拉坯,凭着这份执拗,他仅用三个月就熟练掌握了选土、揉泥、拉坯、烧制的全过程,连阿迪力都惊叹:“这孩子,是为土陶而生的。”

▲图为热依木师傅家里摆放的土陶 任纪茹供图

红河谷的泥土黏性不足,烧制的成品常带裂痕,但正是在与“不完美”泥土的较劲中,热依木练就了识别土质的“火眼金睛”,也埋下了对技艺精益求精的种子。

离开红河谷后,热依木迁居克尔碱镇。本想靠手艺谋生的他,却遭遇了时代浪潮的冲击。“塑料盆、塑料壶一出来,谁还买土陶啊?”他无奈地摇摇头。为了养家糊口,他放下了陪伴多年的陶轮,扛起锄头种起了棉花和玉米。

田间劳作的十年里,他从未真正放下过土陶。农闲时,总会偷偷挖些克尔碱的红黏土回家,在院子角落支起简易的坯架。“夜里睡不着,就起来揉把泥,心里踏实。”这份深埋心底的热爱,终于在2010年迎来转机。当地文旅部门普查非遗项目时,发现了这位藏在乡间的土陶艺人,鼓励他重操旧业。“政府说,这手艺不能丢。”热依木眼睛一亮,“我自己也想啊,做梦都在和泥呢!”

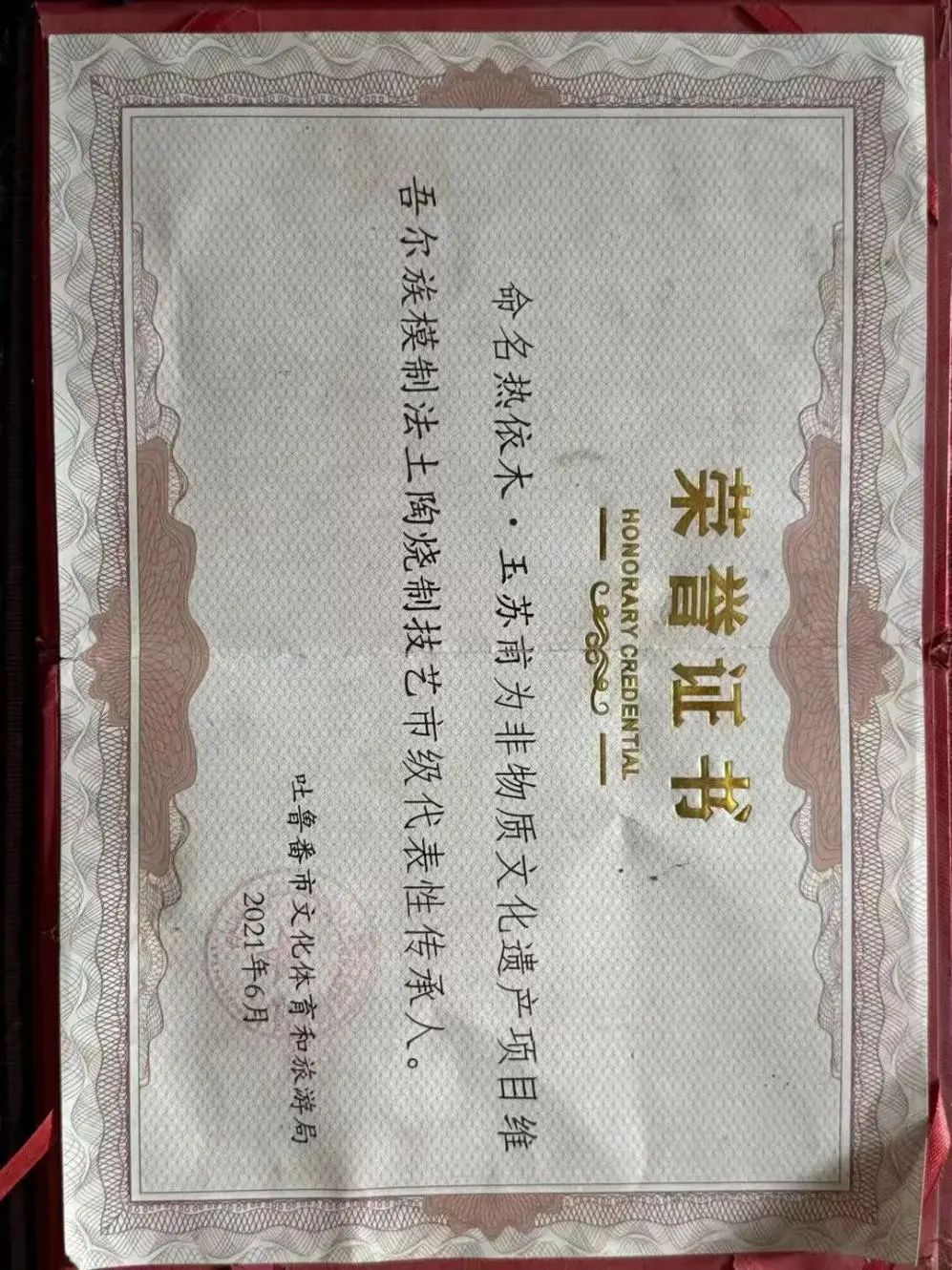

▲图为热依木师傅非遗传承人的荣誉证书 任纪茹供图

重新拾起陶泥的热依木如鱼得水。克尔碱的红黏土耐火性强,比红河谷的土更适合制陶,他像找到知音般反复试验,终于烧出了通体光滑、敲击声清脆的精品。他还琢磨着给老窑装上温度计,让烧制温度从“凭感觉”变成“看数字”,把三天的烧制时间缩短到一天。“老法子要守,新法子也得学。”他自制了各种形状的模具,让土陶生产效率提高了数倍,模具里倒出的不仅是成型的陶坯,更是传统技艺与现代智慧的碰撞。

▲图为吐鲁番市级传承人热依木师傅展示土陶磨具 刘丽锦供图

2021年因缘际会,老师傅收了土陶手艺人何宜江为徒。这位汉族徒弟不仅学得刻苦,更常自掏腰包帮师傅添置材料。“何宜江总说,我像他父亲。”老人的声音软了下来,“我两个儿子走得早,如今有他在身边,就像老天爷又给了我一个娃。”

如今,热依木的土陶多是邻里街坊上门来买,大的水缸卖50元,小的花盆25元,偶尔有外地游客慕名而来,带走几件当作纪念。“挣钱多少不重要,能看到有人喜欢这土陶,就够了。”73岁的热依木老人,守着作坊的日子,更多是为了那份放不下的牵挂。

▲图为实践团成员与热依木师傅的合影 任纪茹供图

当被问及最大的心愿,热依木望向院子里正在晾晒的陶坯:“想让何宜江把手艺学好,将来能教更多人。”阳光洒在老人的白发上,也照亮了那些带着泥土温度的陶器——它们从红河谷的煤油灯影里走来,在克尔碱的阳光下焕发生机,正像这位老人的人生,朴素、坚韧,却在时光里沉淀出最动人的光泽。

主办:中国教育发展战略学会教育新闻传播专委会新媒体编辑部

总编:张敬印

编辑:孙翠楠