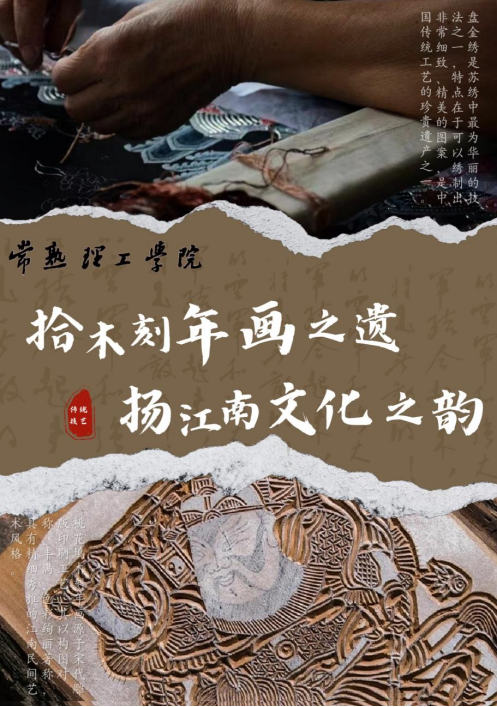

参展单位:常熟理工学院

作者:欧倩倩

该单位已参展3期

正文共2049字

预计阅读时间5分钟

文脉相承,共鉴华彩。习近平总书记曾指出“历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。要敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,全面保护好历史文化遗产。”中国传统非遗文化呈现出积极的发展现状,但面临诸多挑战,保护中国历史文化遗产,需要做到守正与创新。因此,为深刻学习并传播中国优秀传统文化,常熟理工学院“拾木刻年画之遗,扬江南文化之韵”实践团走访平江历史文化街区,深入学习桃花坞木刻年画与苏绣盘金绣,让非遗能薪火相传,焕发新生。

一笔一刻,古韵今风

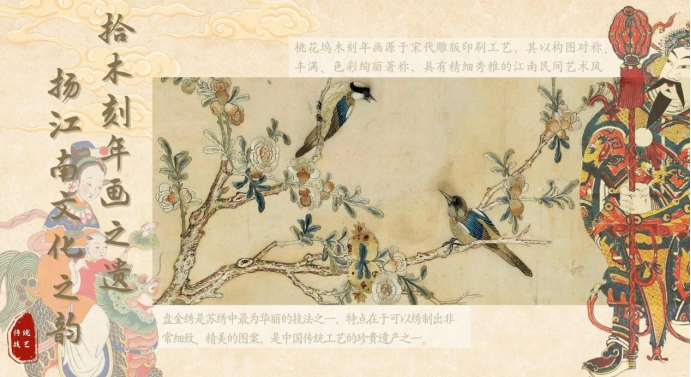

墨香古韵,桃源匠心。7月底,实践团成员先在老师的带领下走进苏州桃花坞木刻年画博物馆,开展了非遗文化探索之旅,并有幸邀请到桃花坞木刻年画非遗传承人乔兰蓉老师为实践团进行相关介绍与讲解。“桃花坞木版年画源于宋代雕版印刷工艺,至明代时发展成为民间艺术流派,清代雍正、乾隆年间达到鼎盛。”当乔老师介绍桃花坞木刻年画的悠久历史与发展过程时,实践团成员们接连感叹非遗文化的源远流长与博大精深。

除此之外,乔兰蓉老师向实践团展示了许多精美的木刻年画作品,并讲解了自己在制作时的灵感来源与心得,令实践团深受启发。桃花坞木刻年画是中国传统技艺的重要组成部分,随着时代的变迁,年画已不再只是过去的功能性艺术品,为应对年画传承所带来的挑战与变化,乔兰蓉老师进行了传统艺术与现代社会的融合。她说道“我的灵感通常来源于一些成语、古话、文章以及一些具体物象,我从中不断学习、吸收并进行转化。”可见,传统文化与工艺的发展也是一个融合吸收的过程,需要做到取其精华,聚其糟粕。

一针一线,绣梦千年

以针作画,巧夺天工。实践团前往苏绣盘金秀传承人林多妹工作室,林老师带领实践团村参观了自己的工作室并介绍了自己的多幅绣品,展示了具体绣法和绣娘们的深厚功底,仔细讲解盘金绣的发展历史及从业几十年来的守正创新。在林老师的介绍下,实践团了解到了苏绣中的光影明暗及透视,以及对蚕丝线光泽特性、刺绣丝理方向、取线的粗细、针脚长短等方面的知识。林老师一直积极学习,在博采其他刺绣技艺的基础上,不断融合创新,现代社会中依然保持着强大的生命力和影响力,成为连接传统与现代的桥梁。

非遗守护者说,聆听传承故事

岁月留痕,匠心永恒。面对传统非遗文化在现代社会的发展前景与困境问题,实践团成员与两位非遗传承人乔兰蓉老师和林多妹老师进行了深度访谈,立足于“守正创新,匠心传承”这一核心,展开探讨“如何传承中国传统优秀文化,向世界传播非遗工艺,讲好中国故事”等话题。

穿越时光的色彩,让木刻年画在现代绽放。当面临木刻年画的创新性发展时,乔兰蓉老师表示“可以适当制作一些年画文创产品,例如冰箱贴、钥匙扣等,让木刻年画变得更加丰富多变且多元,从而吸引年轻人群体。”由此可见,利用文创产品可以将传统文化元素与现代设计相结合,创造出具有新颖性和趣味性的产品,从而吸引年轻人的目光。这种融合不仅让传统文化元素得以在现代社会中传播,还激发了人们对传统文化的兴趣和认知,利于非遗文化的传承与传播。

针舞千年,情系苏绣。调研过程中,实践团发现非物质文化遗产正面临着年轻一代对传统技艺兴趣减弱,市场需求削弱等困境。为此,林老师认为:“我们需要树立良好形象,思考怎么打出自己独一无二的品牌;此外我们要做到遵章守法,依法保护合法权益,树立好知识产权问题;最后我们要树立全局观念,营造和谐的盘金工艺大市场。”打造品牌效应不仅有助于提升文化价值和增强文化影响力,还能促进文化传承与发展,使非遗的发展更加系统化,同时为区域经济发展注入强劲动力,具有深远的意义和价值。

青春力量,文化新声

非遗不遗,青春接力,做新媒体舞台上的文化使者。实践团成员深知当前非遗文化传承与发展的困境,秉承传承与创新并重的理念,主动利用新媒体平台制作并发布相关宣传非遗文化视频与海报,且反响良好,利用大数据与新媒体增加宣传力度,为推动非遗文化的繁荣发展贡献青春力量。

一屏一世界,一语一文化

为讲好中国故事,传播中国非遗文化,实践团成员利用专业所长,积极参与非遗作品的语言翻译与文化解读等活动,利用中、英、日三国语言对桃花坞木刻年画与苏绣进行相关语料翻译,同时也发布在多个新媒体平台,利用数字化、可视化等途径,向海外传播非遗的历史发展和技术工艺,让外国友人体会到中华传统手艺的魅力,领略到中国的悠久文化。

传承非遗 赓续文化

如今,以非遗为媒,中外文明相互交流、和谐共生的文化图景正徐徐展开。非遗出海增强了中华民族的自豪感,塑造了一个更有吸引力的中国形象,“中国对非遗的继承与弘扬也有助于保护全人类的文化宝藏,体现了中国不断追求文明交流互鉴的价值观。”此次实践之旅让实践团成员们不仅真切感受到非遗文化的魅力,也深刻了解到非遗的现存困境,并决心运用自己的专业所长为非遗的传播贡献一份青春力量!

主办:中国教育发展战略学会教育新闻传播专委会新媒体编辑部

总编:张敬印

编辑:孙翠楠